動作原理からマイクロフォンを考えてみる。

そもそもマイクロフォンの役割は「音の空気振動を電気信号に変換する」ことです。その変換方法の違いや使われている素材などによって、最終的なサウンドが変わります。

今現在レコーディング目的で使用される主流のマイクロフォンを構造から分けると大きく3種類に分けられます。

- ダイナミックマイク

- コンデンサーマイク

- リボンマイク

他にも圧電素子を用いたピエゾマイク等もありますが、今回は割愛いたします。

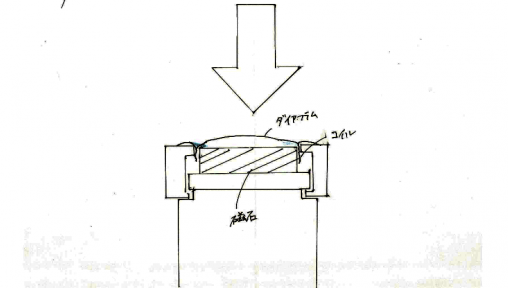

ダイナミックマイクの構造

まずは、ダイナミックマイクから、見て行きましょう。スタジオ定番の通称クジラと呼ばれるSENNHEISER MD421等がこのタイプでは有名です。

このタイプのマイクロフォンは、3種類のマイクロフォンの中でも一番シンプルな構造を持っています。

マイクロフォンが空気信号を電気信号に変換する過程は、まずマイク内部のトップに設置されたダイヤフラムと呼ばれる空気の振動を受ける振動板が空気振動を受けるところから始まります。

空気振動により振動板が揺れるとその振動板の脇に取り付けられたコイルが同時に動き、マイクの中にあらかじめ設置された磁石の影響による磁界の中で振動する事によって、電磁誘導により電圧を発生することで空気振動が電気エネルギーに変換されます。この振動板にコイルが取り付けられているのがポイントで、振動板自体がある程度の質量を持っているため動かすためには パワー=音量が必要ということです。

数あるダイナミックマイクの中でも、EVの特許「ヴァリアブルD(Variable-D)」により、近接効果をなくし、180 ゚背面でも同じ周波数特性を実現したElectro-VoiceのRE20。定番ダイナミックマイクの1つに数えられる名作です。

数あるダイナミックマイクの中でも、EVの特許「ヴァリアブルD(Variable-D)」により、近接効果をなくし、180 ゚背面でも同じ周波数特性を実現したElectro-VoiceのRE20。定番ダイナミックマイクの1つに数えられる名作です。

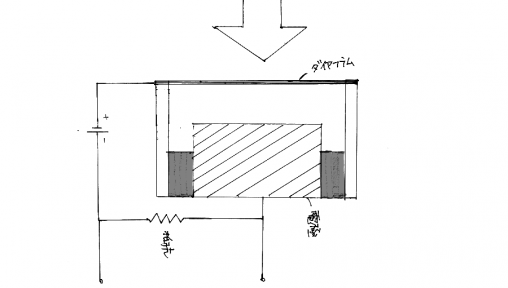

コンデンサーマイクの構造

レコーディングで最もポピュラーなタイプですね。ノイマンのU87やAKG C414 XLIIなどが定番です。

ダイナミックタイプと比べてより繊細に音を捉える性質を持つコンデンサータイプのマイクロフォンは、ダイヤフラム自体全く違った構造を持ちます。そして内部での電気信号への変換構造も大きく異なります!

ダイヤフラム部分をひとつの電極、もう一方に固定の電極を設置し、外部から電源を供給(いわゆるファンタム電源です)し、その回路内のコンデンサに電荷を蓄えます。コンデンサーマイクのグリルを覗いてみるとダイヤフラムにリード線がつながっているのがわかると思います。ダイヤフラムそのものに電圧を掛けるのがコンデンサーマイクの構造的な特徴の一つ。ダイヤフラムに貼り合わされたバックプレート間の静電浮遊容量がお互いの距離の違いから変化するので、それを信号として取り出しています。

ダイヤフラムが空気信号を受け振動する事で、その2極間の静電容量に変化が生じます。その変化を電子信号として出力させています。ダイヤフラムが非常に薄く作られているということもあり(通常数ミクロン)、ダイナミックマイクで用いられていた電磁誘導による変換と比べ微細な力でしっかりと動くことが出来ます。この特徴により非常に繊細な信号に反応する事ができるため、結果的に繊細な表現等を余す事なく捉える事ができます。

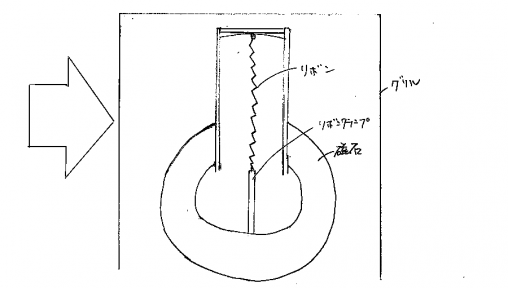

リボンマイクの構造

リボンマイクのメーカーといえば、やはりAEAが有名ですね。AEA社は製造が終了したRCAマイクのリペアサービスからスタートし、のちに名機RCA44の復刻版であるAEA R44Cをリリースしたリボンマイクの老舗メーカーです。

リボンマイクはその形自体が独特なデザインの物が多いですよね。構造に理由があります。基本的には、ダイナミックマイクの動作原理と同じ電磁誘導による信号変換ですが、ダイヤフラム部分の構造が異なります。

ダイナミックマイクのダイヤフラムは薄い振動板が採用される事が多いですが、リボンマイクの場合は、薄い金属リボン(非常に薄い金属板)をマイクの上部からつり下げたような形状で設計されています。

非常に薄く軽いリボンにより、繊細に空気振動に反応できる事で、僅かな振動も電気信号に変換する事ができるんですね。ただし、この電磁誘導により出属される信号は構造上非常に小さいため、リボンマイクでは、その後、信号をトランスで増幅するのが一般的です。

昨今リリースされているアクティブリボンと呼ばれるマイクロフォンでは、マイク内部にアンプを設け、信号をマイクから出力させる前に信号自体を電気的に増幅することで、ノイズに強い信号を出せる構造を持たせています。

そのため、従来のリボンマイクとは異なり アクティブタイプのリボンマイクには、電源供給が必要になります。

※通常のリボンマイクに電源を供給すると、その電圧によりリボンが敗れ取り返しの付かない故障となります。ご注意下さい!

非常にナチュラルで暖かみのあるサウンドが特徴です。

3種類の方式の違うマイクの音質的な特性をみていきましょう。全ての製品に当てはまる訳ではありませんが、あくまでも構造からみた一般的な特性の参考としてご理解ください。

使用用途を限定した物ではありませんので、音楽的な観点からすると、あえて趣向の異なるタイプのマイクロフォンを使ってみた方が良いという事もあります。

| ダイナミックマイク | コンデンサーマイク | リボンマイク | |

|---|---|---|---|

| 機器構造 | ダイヤフラムのコイルの振動、磁石による電磁誘導にて検出 | ダイヤフラムととバックプレートにそれぞれ電極を設置し、その間の静電容量の変化を信号として出力 | コイルの磁界内で金属リボンを振動させた際の電磁誘導による電気出力を検出。 |

| 耐久性 | シンプルな構造の為、耐久性が高い。 | 非常に薄いダイヤフラムを持つため、慎重な取り扱いが必要 | 構造上リボン部分が重力の影響を受け変形してしまうので、垂直での保管が必須(※1) |

| 電源供給 | 無し | ファンタム電源供給が必要 | アクティブタイプのみ供給が必要、

通常のリボンマイクに供給すると故障しますので注意! |

| 周波数特性 | 通常 | 広い | 広い |

| マイク感度 | 普通 | 高い | 高い |

| 過渡特性(入力された音声に対して、出力が追従する精度の高さ) | 普通 | 早い | 早い |

| 音色の特徴 | 一定の周波数帯域にフォーカスしたサウンド | 全体的に広く、自然な音色 | ナチュラルサウンド、リボンマイクならではの質感 |

(※1 現行機種のアクティブリボンマイクAT4080などは、従来のリボンマイクと比べ、大幅な改良が加えられており、高い耐久性に、アクティブ回路を搭載した非常に使い勝手が良い仕様をもっています。)

実は、マイクもスピーカーも原理的に似た構造を持っています。空気信号を電気信号に変えるのがマイクであるので、逆を行っているスピーカーが似た構造になるのはよく考えれば当たり前のことですね。

実は、マイクもスピーカーも原理的に似た構造を持っています。空気信号を電気信号に変えるのがマイクであるので、逆を行っているスピーカーが似た構造になるのはよく考えれば当たり前のことですね。

ダイナミックマイクロフォンの動作原理を上述していますが、スピーカーはまさに、この動きの逆です。

スピーカーでは、電気信号をコイルに送る事で、コイルに取り付けられたコーン紙を振動させて、空気振動を産み出しています。

左図のように、スピーカーのユニットを用いたサブキック録音は面白いですよね。

マイク選びならココに注目!スペックからわかるマイクの個性!

マイクを選ぶ上で外せないスペックのポイントをまとめてみました。

1. 指向性タイプ… 選択できる指向性のタイプ、指向性については後述にて解説しています。

2. マイク感度/センシティビティー… マイクの感度の事です。一定の信号に対する出力レベルを表しています。値が大きいほど、感度が高いと判断されます。

3. 出力インピーダンス… 出力端子からみたマイクの交流抵抗値。オーディオ機材は基本的に抵抗値についてローだしハイ受けが基本とされています。値が低いほどノイズがのりにくい特徴があります。

4. 等価雑音レベル… マイク自身から発生するノイズレベル。言い換えれば、マイクで録音できる最小の音量レベルといえます。

5. 最大音圧レベル:SPL… 入力に耐えうる最大音圧のレベルを表します。マイクは音源の目の前に設置をされることが多いのでこの数値が小さいと大音量のアンプや、キックの収録時にマイク本体で歪が生じてしまいます。また、耐圧の低いマイクは構造上もその音圧に耐えられないことが多いので最悪壊れてしまうことも有りますのでご注意下さい。

6. 周波数特性… マイクで収録可能な周波数の範囲です。

7. ダイナミックレンジ… どのくらい小さい音から大きい音までの収音が可能かを表す指標。

8. S/N比… 信号量(signal)と雑音量(noize)のレベル比です。値が大きいほどノイズレベルが低い。

| 例:Neumann TLM107 製品仕様 | |

|---|---|

| Acoustical operating principle:動作原理 | Pressure gradient transducer |

| Directional pattern:指向特性 | Omnidirectional, wide angle cardioid, cardioid, hypercardioid, figure-8 |

| Frequency range:周波数レンジ | 20 Hz … 20 kHz |

| Sensitivity at 1 kHz into 1 kohm:マイク感度 | 11 mV/Pa |

| Rated impedance:定格インピーダンス | 50 ohms |

| Rated load impedance:最小インピーダンス | 1 kohms |

| Equivalent noise level, CCIR1):ノイズレベル | 22 dB |

| Signal-to-noise ratio, CCIR1) (rel. 94 dB SPL):S/N比 | 72 dB |

| Signal-to-noise ratio, A-weighted1) (rel. 94 dB SPL):S/N比 | 84 dB |

| Maximum SPL for THD 0.5%2):最大音圧レベル | 141 dB |

| Max. output voltage for THD < 0.5 %:最大出力 | 10 dBu |

| Power Supply (IEC 61938) P48 Current consumption :電流消費 | 3.2 mA |

| Required connector:接続端子 | XLR 3 F |

| Weight /Diameter/Length | 445 g / 64 mm / 145 mm |

マイクはセッティングも重要!レコーディングで押さえておきたいポイント!

◎ポイント 指向特性について

マイクロフォンの音を収録する範囲、マイクの感度が良い方向を表した物が指向性です。指向パターンを適切に切り替える事で、よりイメージしたサウンドでレコーディングする事ができます。

数あるマイクの中でも指向特性の選択が豊富なAKG C414 XLIIを例にしてみましょう。

本体表面パネルに指向特性のパターンが記載されています。左から順に、無指向→ワイド単一指向→単一指向→超指向→双指向となります。指向特性のイメージは、表記の図そのままで、マイクを上部から見下ろしたイメージで捉えて頂くとわかりやすいです。

指向特性を切り替える目的は、狙った位置のサウンドを捉える事に有ります。代表的な指向性の3パターンを例にその違いを見てみましょう。

| 無指向 | 単一指向 | 双指向 | |

|---|---|---|---|

| 多用されるシーン | •ボーカルレコーディング •アンビエント収録 |

•ボーカルレコーディング •楽器収録 |

•ボーカルレコーディング •ラジオ収録 •M/S方式のレコーディングなど |

| 収音する音源位置 | マイクの全方位 | •マイクの正面の音を収録する。 | •マイクの正面と背面の音を集音する |

| メリット | •音源の位置が不特定の場合、音質変化が少ない •部屋鳴りなどの環境による音質変化を含めて録りたい場合 |

•部屋の反射音等をなるべく減らしたい場合 •狙った音源に焦点をあててレコーディング |

•向かい合って話す場合等 |

| 留意点 | 音の収録範囲が広いので、ハウリングがおきやすい | 近接効果 | 近接効果 |

基本的に楽曲制作では単一指向での使用用途が多いと思われます。ただし注意点もあります。

指向特性を切り替える事で上記のようなメリットもありますが、切り換えによって同じマイクでも周波数特性がかわりますので最終的にはトライ&エラーでベストな選択を探してください。

この現象の最たるものは、指向性を持たせるための構造によるところが大きいです。

無指向性のマイクも近接効果はあるのですが、サウンド・ディスタンス=音の距離感が指向性のマイクと比較して遠くになるという特徴を持っています。そのために同じ距離での近接効果は無指向性のほうが小さく、一般的に近接効果が顕著となる30ck以内の範囲では気にならないレベルとなります。ちなみに単一指向と無指向のサウンドディスタンスは約3倍の違いが有ります。同じ距離にマイクを立てて、指向性を切り替えてみるとその効果を実感できると思います。是非ともお試し下さい。

先述した、ダイナミックマイクによる単一指向の場合の特性は、物理的にダイヤフラム面の表面と裏面での振動の受け方を調整し、ダイヤフラム面上で、前方の音を捉える指向性を持たせていました。

これは、物理的にダイヤフラムに届く外部からの音の振動を調整することでこの効果を持たせています。ペンシル型のマイクに見られる先端の少し手前に刻まれているスリットや、ダイナミクスマイクであればグリルを外した際に現れるダイヤフラムの前の金属製のプレートに丸い穴が空いているのがまさに音響調整用の仕掛けとなります。

音源のソースが、ダイヤフラムに近づいていく事で、この表面、裏面での受け方のバランスの大きさが変わり、ある一定の距離を境に低域成分の振動がダイヤフラムに現れるのが、近接効果の要因ともいえます。

そのため、実際のマイクロフォンでは、低域があらかじめロールオフするような特性になるよう設計しているメーカーが多いです。